Übersicht

Live Fussball

Ligen

Übersicht

Live Wintersport

Resultate und Wertungen FIS

Resultate und Wertungen IBU

Übersicht

Live Eishockey

Resultate und Tabelle

Übersicht

Live Tennis

Turniere

Resultate

Übersicht

Live Motorsport

Rennen und Wertungen

Dienste

blue news – social media

Swisscom

- Sport

- Live & Resultate

- Fussball

- Fussball-Videos

- Fussball Frauen

- Ski

- Hockey

- Tennis

- Motorsport

- Weitere

- Sport im TV

- Fussball

- Super League

- Challenge League

- Champions League

- Fussball Frauen

- Bundesliga

- Premier League

- Serie A

- LaLiga

- Ligue 1

- Europa League

- Conference League

- Videos

Lebensgeschichten Hedy Rieser, 95: «Ich will nur noch geniessen»

Von Marianne Pletscher

30.5.2019

Auch viele Schweizerinnen und Schweizern werden über 90. Viele von ihnen haben eine hohe Lebensqualität und viel Lebenslust. Ein Buch erzählt ihre Geschichten.

Acht Frauen und zwei Männer haben die TV-Dokumentarfilmerin und Journalistin Marianne Pletscher und der Fotograf Marc Bachmann porträtiert. Frauen leben nun mal länger, deshalb kommen sie im Buch «90plus – mit Gelassenheit und Lebensfreude» häufiger vor.

Das Buch erzählt von durchwegs unternehmungslustigen Alten. Sie stammen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und verschiedenen Gegenden der Schweiz.

So unterschiedlich die Seniorinnen und Senioren sind, eines haben sie gemeinsam: Trotz kleinerer und grösserer Gebrechen und Schicksalsschlägen sind sie zufrieden mit ihrem Leben, nehmen vieles gelassen hin, schauen häufiger nach vorne als zurück und geniessen das Leben. Das Buch von Pletscher/Bachmann macht geradezu Lust aufs hohe Alter.

«Bluewin» publiziert exklusiv das Porträt von Hedy Rieser, die am 21. Juni 2019 ihren 96. Geburtstag feiert.

Hedy Rieser, 21. Juni 1923

«Viele meiner Frauen im Alterszentrum wollen sterben, vor allem diejenigen mit grossen Beschwerden. Aber ich kann ihnen dabei nicht helfen.» Das sagte Hedy Rieser sehr bestimmt und mit grosser Selbstverständlichkeit an einer Veranstaltung des Gesundheitsdepartements der Stadt Zürich zum Thema «Selbstbestimmtes Sterben». An verschiedenen Tischen tauschten wir – Fachleute aller Art – uns aus. Hedy Rieser war eine von zwei Teilnehmerinnen, die in einem Alterszentrum wohnen, bei weitem die Älteste und eine der Aktivsten der ganzen Gruppe. Sie sagte explizit «meine Frauen», weil sie sich um alle kümmert, denen es schlechter geht als ihr. Diese Haltung der damals quicklebendigen 94-Jährigen faszinierte mich.

Ein knappes Jahr später traf ich sie wieder an einer Veranstaltung der Stadt Zürich, diesmal zum Thema «Soziales Engagement für ein würdiges Alter». Zu diesem Thema hatte sie nicht ganz so viel zu sagen. Da, wo sie jetzt lebe, sei für alles gesorgt. «Aber natürlich», meinte sie bescheiden, «helfe ich allen, die nicht mehr gut zu Fuss sind, schiebe die Leute im Rollstuhl, wohin sie immer wollen, und berate sie bei Problemen.» Ihre Aussagen – sie tönte fast wie eine engagierte Gemeindepolitikerin – und die natürliche Klugheit, gepaart mit der Zufriedenheit und Bescheidenheit, die sie ausstrahlte, führten dazu, dass ich sie unbedingt näher kennenlernen wollte. Der Kontakt mit ihr und Leni Altwegg führte später dazu, dass ich mich zu diesem Buch entschloss.

Kurz nach der zweiten Veranstaltung besuchte ich sie in ihrem kleinen Zimmer im Alterszentrum Buttenau bei Adliswil. Dorthin ist sie vorübergehend mit allen andern BewohnerInnen umgezogen, weil das städtische Zentrum Wolfswinkel, in dem sie alle wohnten, totalsaniert wird. «Die Hirsche und Rehe im Naturpark nebenan sind ja schön, aber die Stadt ist so weit weg. Zu Beginn hat mir das schwer gestunken.» Aber mit ihrem positiven Wesen meint sie, jetzt seien sie alle eben hier, jetzt gelte es, das Beste daraus zu machen. Und sie ist wirklich eine, die immer aus allem das Beste macht. Mit 93 fand sie, jetzt sei es Zeit fürs Alterszentrum. Im Haus, in dem sie vorher wohnte, waren einige Anwohner gestorben, und junge Leute zogen ein. «Die waren zwar hilfsbereit und nett, aber eigentlich nie da. Da habe ich meinen Söhnen erklärt, jetzt sei es Zeit für den Umzug. Die waren vermutlich ganz froh. Gefragt habe ich nicht, ich fälle meine Entscheidungen immer allein.»

Immer eine Macherin gewesen

Schon mit ihrem Vater sei sie so umgegangen, sie habe nie wirklich um Erlaubnis gefragt, sei immer eine Macherin gewesen. Der habe das auch gut akzeptieren können, «er war genauso ein wehrhafter Mensch wie ich». Ins Alterszentrum wollte sie eigentlich gemeinsam mit einer Freundin ziehen, aber in letzter Minute zog sich diese zurück. Das war aber nicht wirklich ein Problem für Hedy, denn es fällt ihr leicht, Kontakte zu knüpfen. Und dass sie nicht mehr einkaufen und kochen müsse und trotzdem immer etwas Gutes zu essen bekomme, das sei toll. Und noch besser: Gesellschaft habe man immer bei den Mahlzeiten, auch wenn nicht alle gleich kommunikativ seien.

Dass sie so gesund und munter ist mit 95, nimmt sie als eine glückliche Fügung. Ausser einer Blinddarmentzündung sei sie ihr ganzes Leben nie krank gewesen, im Spital war sie nur, als sie die drei Buben geboren habe. Das sei vielleicht genetisch, die ganze Toggenburger Verwandtschaft sei alt geworden, auch ihr Grossvater sei erst mit 95 gestorben. «Oh, ich werde ja auch schon 95! Fast vergessen. Bei mir dauert es jetzt vielleicht noch ein bisschen länger.» Dies sagt sie drei Monate vor ihrem 95. Geburtstag.

«Ich weiss eigentlich gar nicht, wie alt ich bin, ich fühle mich nicht alt, nur als der älteste Sohn pensioniert wurde, merkte ich es kurz. Und erst wenn ich die Enkelkinder anschaue, denke ich, ich sei eigentlich ein altes Grosi, und wenn ich in den Spiegel schaue, gibt es schon ein paar Falten, die mich stören.» Sie empfinde aber alt sein rundherum als positiv, nichts mehr nehme sie besonders ernst und tragisch, nichts mehr belaste sie wie früher. Und das Allerschönste: «Ich kann machen, was ich will, aber ich muss nichts mehr. Gar nichts!»

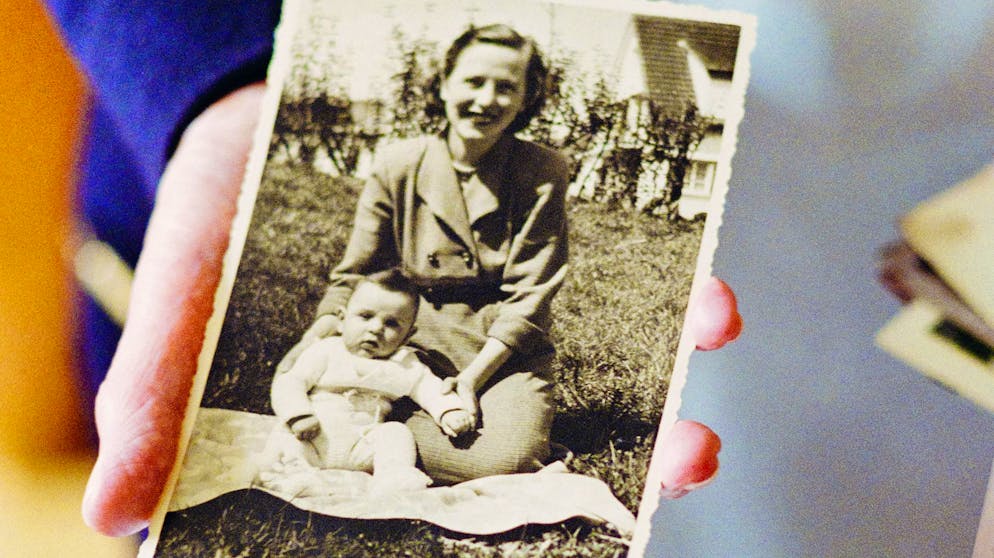

Das war früher anders, als sie Hausfrau und Mutter war und drei Söhne aufzog. Ihre Ausbildung als Kinderpflegerin empfand sie als die ideale Ausbildung zum Muttersein. Aber arbeiten neben der Ehe kam nicht in Frage, Teilzeitjobs gab es kaum, und junge Mütter arbeiteten nur selten. «Ich war einfach immer da für alle, die etwas von mir wollten, für die Kinder, später auch für die Enkel. Jetzt brauchen sie mich nicht mehr, aber sie kommen trotzdem noch gern.» Gerne erzählt sie von ihrer glücklichen Jugend, der lieben Mutter, der Schwester, die viel ruhiger und weniger «aufmüpfig» war als sie selbst, dem Vater, der sie immer förderte und auf grosse Velotouren mitnahm.

Dass sie direkt nach der Lehre, während dem Krieg, als Kinderpflegerin nach Locarno zog, das gehört ganz eindeutig zu den Höhepunkten ihres kurzen Berufslebens. Und auch damals hat sie niemanden gefragt und den Vater erst informiert, als sie der Hoteliersfamilie, die sie anstellen wollte, schon zugesagt hatte. Trotzdem schaut sie sich nicht als «emanzipierte Frau» an: «Ich kannte das Wort gar nicht. Aber immer klar meine Meinung gesagt, vor allem meinem Mann, das habe ich schon. Bei den Söhnen ist es anders, denen rede ich nicht drein.»

Bei einem späteren Treffen relativiert sie dann die Aussage, sie sei keine Feministin gewesen. Sie erzählt mir empört, dass in der Geburtsurkunde ihres Mannes, die in Kairo ausgestellt wurde, der Name seiner Mutter nicht erwähnt ist, nur der Name des Vaters. «Ich finde das nicht in Ordnung, die Frau gehört doch zum Kind, und in diesem Papier tun sie, als wenn es sie nicht gäbe.» Und noch empörter erzählt sie von einem Bestseller über das 17. Jahrhundert, den sie gerade liest: «Da werden Mädchen von Männern einfach herzitiert zum Liebehaben, ob sie wollen oder nicht. Und die Hebamme im Buch muss vorsichtig sein, dass sie keine Schwierigkeiten bekommt. Also hätte ich damals gelebt, hätte ich sicher aufs Dach gekriegt. Wenn das Feminismus ist, sich über so was aufzuregen, dann bin ich eine Feministin.»

Wenige Erinnerungen an den Krieg

Interessant ist, wie wenige Erinnerungen an den Krieg ihr geblieben sind: «Es gab fast keine Schokolade, das war für mich schwierig.» Dafür erzählt sie eine amüsante Erinnerung an die 68er Zeit: «Mein Mann war Kanzleichef bei der Sicherheitspolizei, er musste viel arbeiten, dreizehn, fünfzehn Stunden pro Tag. Ich drohte ihm, den Wecker abzustellen, damit er nicht aufstehen würde am nächsten Morgen und endlich mal ausschlafen könne. Da hatten wir den einzigen grossen Krach während unserer Ehe.»

Ausser dem Musizieren vermisst sie eigentlich gar nichts. Über dreissig Jahre lang trat sie zusammen mit drei Freundinnen mit einer Musikgruppe auf. Zuerst spielte sie Gitarre, später, als die Finger es nicht mehr zuliessen, Rhythmusinstrumente. Die vier musizierten in Alters- und Pflegeheimen als «Gruppe Stallbänkli». Erst als sie Mitte achtzig war, hörten sie auf, weil eine von ihnen starb. Oder war sie erst achtzig? Oder gar 75? So genau weiss sie es nicht mehr, und bei einem so langen Leben ist es verständlich, dass ein Jahrzehnt mehr oder weniger nicht so wichtig ist. Diese Auftritte in Alterszentren haben sicher dazu beigetragen, dass sie nie Angst vor dem Heim hatte, im Gegenteil. «Ich kam ins Zentrum und sagte, jetzt mach ich nichts mehr. Und schwupps, vierzehn Tage später sass ich schon im Bewohnerrat. Sie müssen halt die nehmen, die noch können.» Als Bewohnerinnenvertreterin spricht sie fast, als wenn sie Zentrumsleiterin wäre: «Leider kommen die Leute zu spät, wenn sie schon nicht mehr mobil sind oder geistig nicht mehr so gut beieinander. »

Ihre Funktion im Rat sieht sie als Vermittelnde zwischen Leitung und BewohnerInnen: «Manche werden stur mit dem Alter oder können sich nicht abfinden damit, im Heim zu sein. Ich hingegen bin zum Geniessen da, ich will jetzt nur noch geniessen.» Aber kaum ist sie unterwegs im Zentrum, fängt sie an zu organisieren und zu helfen. Eine Frau ist gestürzt, sie ruft bei der Pflegeabteilung an. Eine andere findet den Weg in die Cafeteria nicht mehr, sie begleitet sie. Sie will jetzt in der Aktivierungsgruppe – auch dort ist sie Mitglied – dafür sorgen, dass wieder mehr Livemusiker ins Heim kommen, und an eine Lesegruppe hat sie auch schon gedacht. Sie hat eigentlich immer Besuch, oft von alten Freundinnen, oft auch von den Söhnen und Enkeln, und noch öfter von andern Heimbewohnerinnen. «Die Leute kommen gerne, ich bin eben eine, die gern ‹schnädered› und immer etwas zu erzählen weiss. Ich liebe Menschen, und ich liebe Besuche.»

Nur spazierengehen muss sie meist allein, denn kaum eine andere Zentrumsbewohnerin ist noch so gut zu Fuss wie sie. Aber das stört sie nicht. Sie macht fast täglich allein eine halbstündige Runde. «Man trifft unterwegs immer Leute, mit denen man reden kann. Mir ist einfach nie langweilig.» Klar, ihr Leben sei ruhiger geworden, das habe auch damit zu tun, meint sie, dass sie schneller müde werde als früher. Doch mit Turnen am Morgen, mit Lesen, Schwatzen, Essen und Spazieren ist der Tag schnell ausgefüllt. Übers Sterben redet man im Heim ihrer Meinung nach viel zu selten. «Das sind dann mehr so Seufzer wie: ‹Wenn ich doch gehen könnte.› Aber die meisten haben keine Ahnung, wie. Ich sage ihnen dann, sie müssten halt mit ihren Kindern und mit dem Arzt reden.»

Sie selbst hat sich längst bei Exit angemeldet. «Ich hoffe, ich brauche es nicht, aber ich will nicht monatelang im Bett liegen und mich wie ein Kleinkind behüten lassen. Da bin ich ein Feigling. Wenn es Zeit ist, ist es Zeit. Ich hatte ein schönes Leben, ich kann morgen gehen. Meine Söhne wissen das, sie wissen auch, dass ich mir nicht dreinreden lasse und spätestens dann gehen will, wenn ich nicht mehr allein zur Toilette kann. Und der Arzt weiss es auch.»

Exit war nie ein Thema

Ihr Mann starb vor zehn Jahren an Krebs. Sie hat ihn lange gepflegt, bis es nicht mehr ging. Für ihn war Exit nie ein Thema, dabei wollte er schon lange sterben. «Die Zeit während der Chemotherapie war für uns beide eine Katastrophe. Es war die einzige schlimme Zeit in meinem Leben. Ich wollte später auch lange gar nicht wahrhaben, dass er nicht mehr da ist.» Möchte sie hundert werden? «Nicht unbedingt, morgen ins Bett gehen und nicht mehr aufwachen, das wär mir auch recht. Aber solange ich noch da bin, mache ich einfach das Beste aus meinem Leben. Ich bin eigentlich noch ganz gesund, etwas schwerhörig und niedriger Blutdruck, das kann man ja nicht wirklich als krank bezeichnen. Nur müder als früher, das bin ich schon.»

Über Lebenssattheit und Alterssuizid hat sie sich auch schon Gedanken gemacht, denn sie ist eine emsige Zeitungsleserin: «Ich habe auch hie und da genug, aber ich denke, wenn ich ein so langes gesundes Leben geschenkt bekommen habe, kann ich es nicht wegwerfen. Und dann macht es auch immer wieder viel Spass. Ich treffe meine Freundinnen, wir spielen zusammen Karten, alles ist wieder gut.» Sogar über Sterbefasten hat die extrem gut informierte alte Dame schon nachgedacht: «Das käme wohl in Frage, wenn es mir ganz schlecht geht und es mit Exit nicht klappt. Mein Mann hat ganz am Schluss aufgehört zu essen und zu trinken. Aber solange ich noch gern in die Stadt gehe und dort Cremeschnitten esse, ist das kein Thema.»

Auf die Frage nach Wünschen und Träumen beginnen ihre Augen zu leuchten: «Ja, reisen würde ich schon noch gerne. Wenn ich einen Prospekt sehe, über Griechenland zum Beispiel, dann möchte ich grad los. Aber dann muss ich zugeben, dass das nicht mehr geht, die Kraft fehlt. Vor zwei Verlag Jahren war ich das letzte Mal im Tessin in den Ferien. Dass man Menschen, die man gernhat, nicht mehr treffen kann, das ist schade. Doch die meisten sind sowieso schon tot. Ich kann wenigstens immer noch mit dem Bus nach Zürich, auch wenn ich nachher müde bin. Man hat schon vieles verloren, wenn man so alt ist wie ich. Aber man hat auch vieles gewonnen. Das absolute Geniessen zum Beispiel.» Sagt’s und erzählt, dass sie organisieren will, dass fünfzig ihrer Lieblingscremeschnitten ins Heim geliefert werden. «Denn die ganz leckeren wie in Zürich gibt’s hier nicht.»

Es handelt sich hier um einen originalen Textauszug. Deshalb erfolgten keine Anpassungen gemäss «Bluewin»-Regeln.

Bibliografie: 90plus – mit Gelassenheit und Lebensfreude, Marianne Pletscher/Marc Bachmann, 252 Seiten, Limmat Verlag, ca. 38 Fr.

Hells Angels Camp, Mesocco, 1974.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Halbstarke in der Wohnung von Fotograf Weinberger, 1962.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Halbstarke an der Herbstmesse in Basel, 1962.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Zürich, ca. 1962.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Zürich, ca. 1972

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Karlheinz Weinberger am Tag seiner Pensionierung, 1986.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

«Der Kreis» war nicht nur ein Magazin für Homosexuelle, sondern auch eine Organisation, die Clubabende und Feiern organisierte. Karlheinz Weinberger hiess im «Kreis» Jim und war einer der beiden Vereinsfotografen. Dieses Bild stammt von einem Maskenball im Neumarkt.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Zürich, ca. 1968

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Zürich, ca. 1974

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Blues war ein beliebtes Modell. Madonna – so sagt das Gerücht – habe in einer Gruppenausstellung in New York in der 303gallery ein Blues-Portrait von Karlheinz Weinberger erworben (Zürich, 1968).

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Karlheinz Weinberger war in den frühen 1950er Jahren im Athletik-Sportverband Adler in Zürich der Hausfotograf, später auch Ehrenmitglied. Im Adler trainierten vor allem junge Arbeitsmigranten ihre Muskeln.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Zwei kämpfende Ringer: Das Lieblingsbild von Nachlassrverwalter Patrik Schedler.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Zwischen 1955 und 1964 reiste Weinberger jeden Sommer in den Süden, nach Sizilien, auf die Liparischen Inseln und nach Tanger. Dieses Bild entstand wahrscheinlich in Sizilien um 1958.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Dieses Bild entstand ebenfalls auf Sizilien um 1958.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Jünglinge, Sizilien zwischen 1958 und 1963.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Arbeiter, frühe 1950er Jahre.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Arbeiter, frühe 1950er Jahre.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Als im Hallenstadion die Stühle flogen: Rolling-Stones-Konzert, Hallenstadion Zürich, 14. April 1967.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Tätowierer Rocky, 1970er Jahre.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Rocker in der Leventina, 1972.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Lone Star Camp, Bad Ragaz, 1969.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich

Grosser Urlaub im Militär: Karlheinz Weinberger auf dem Genfersee bei Vevey, Ostern 1942.

Bild: Nachlass Karlheinz Weinberger, Zürich